ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業等が生産性向上のために行う革新的な製品・サービス開発や生産プロセス・業務改善、海外需要開拓に必要な設備投資等を支援する国の補助金制度です。平成24年度の制度創設以来、延べ7万社以上の中小企業がこの補助金を活用し、新たな設備投資や事業革新に取り組んできました。補助金を上手に活用することで、資金面の課題をクリアし、自社の競争力強化につなげることができます。

2025年現在、本補助金は年間に複数回の公募(○次締切と表現)が行われており、その都度公募要領(募集の詳細ルール)が発表されます。各回の応募状況にもよりますが、おおむね申請件数の半数前後が採択される傾向にあり、比較的高い採択率となっています。しかし近年は応募増加により採択率が低下する傾向もみられ、十分な準備と戦略が不可欠です(詳細は後述)。

ものづくり補助金は中小企業の新たな挑戦を後押しする重要な制度です。制度内容を正しく理解し、自社の計画に合致する形で活用することで、事業発展の大きな助けとなります。

補助金の枠組みと対象事業

2025年公募(第20次)では、ものづくり補助金には2つの事業枠が設定されています。それぞれ対象となる取り組み内容や補助上限額が異なりますので、自社の計画に合った枠を選択しましょう。

製品・サービス高付加価値化枠

概要: 自社の技術力を活かした革新的な新製品・新サービスの開発を支援する枠です。顧客に新たな価値を提供する取り組みが対象で、単に既存設備を導入するだけの計画は補助対象外となります。また、業界内で既に相当程度普及している製品・サービスの開発も対象外なので注意が必要です。

補助上限額: 従業員規模に応じて変動し、5人以下:750万円、6~20人:1,000万円、21~50人:1,500万円、51人以上:2,500万円(補助下限額100万円)。

補助率: 中小企業は補助対象経費の1/2、小規模企業者および再生事業者等は2/3。例えば、小規模事業者であれば2/3の補助率となり負担が軽減されます。

補助事業実施期間: 原則、交付決定日から10か月以内(※採択発表日から12か月後の日まで)に事業を完了させる必要があります。

補助対象経費: 生産設備等の機械装置・システム構築費(必須経費)を中心に、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費など、事業推進に必要な幅広い経費が対象となります。

グローバル枠

概要: 海外事業の展開によって国内の生産性向上を図る取り組みを支援する枠です。ここで言う「海外事業」とは、海外への直接投資、海外市場開拓(輸出)、インバウンド対応、海外企業との共同事業のいずれかを指します。海外進出や輸出拡大を通じて国内事業の成長を目指すケースが該当します。

補助上限額: 一律3,000万円(補助下限額100万円)。従業員規模に関わらず上限額は同じですが、その分要求される事業規模や成果も大きくなります。

補助率: 中小企業1/2、小規模企業者2/3(こちらは再生事業者も小規模と同様2/3)。

補助事業実施期間: 交付決定日から12か月以内(※採択発表日から14か月後の日まで)と、通常枠より長めに設定されています。海外展開は準備に時間がかかることから、期間が延長されています。

補助対象経費: 基本的には高付加価値化枠と同様ですが、海外市場開拓(輸出)に関する事業の場合のみ特例的に海外渡航費や通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費も補助対象となります。例えば海外見本市への出展費用や現地マーケティング費用などが該当します(インバウンド対応や直接投資では対象外)。

賃上げに伴う特例措置(補助上限・補助率の引き上げ)

中小企業の賃上げ促進を支援するため、賃金引上げに積極的に取り組む事業者には以下の特例措置が設けられています。

- 大幅な賃上げによる補助上限引き上げ: 一定規模以上の賃上げ計画を掲げる場合、通常の上限額に最大100万~1,000万円が加算されます(従業員5人以下100万円、6~20人250万円、21人以上1,000万円の上限引き上げ)。ただし常時使用する従業員がいない場合や再生事業者等、一部適用不可の条件があります。

- 最低賃金引上げによる補助率引き上げ: 所定の賃金水準にある事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率が一律2/3に引き上げられます(小規模企業等でなくとも2/3が適用)。この特例を適用する場合は、基本要件の「事業所内最低賃金+30円要件」は免除されます。

補助枠選択のポイント: 自社の計画が国内向けの新製品開発であれば高付加価値化枠、海外展開を伴うならグローバル枠、と事業内容に適した枠を選びましょう。また、可能であれば従業員の賃上げにも積極的に取り組み、補助上限や補助率の優遇措置を活用することで、より有利に制度を利用できます。

申請要件と基本スケジュール

続いて、ものづくり補助金の申請資格や満たすべき要件、そして2025年・第20次公募のスケジュールについて解説します。

補助対象者の範囲

日本国内に本社および補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有する中小企業等であれば、原則として本補助金に申請可能です。製造業に限らず、建設業、情報通信業、サービス業など幅広い業種の中小企業・小規模事業者が対象となります。個人事業主なども一定の場合に対象に含まれます。

- 中小企業基本法上の中小企業者※が対象: 資本金や従業員数が業種ごとの中小企業基準を満たす会社・個人等(※製造業なら資本金3億円以下または従業員300人以下など)が該当します。小規模事業者(製造業で従業員20人以下など)も含まれます。

- 日本国内で事業を営んでいること: 海外進出案件でも、本社や事業拠点が日本国内になければなりません。グローバル枠で海外子会社に設備投資を行う場合も、日本の申請企業と海外拠点双方が事業実施場所として求められます。

- 1社1申請まで: 同一の企業が同じ公募回で複数の申請を行うことはできません。親子会社など実質的に一体とみなされる関係企業もグループで1件のみ申請可能です。仮に複数提出するとすべて申請要件を満たさないものとして扱われるため注意してください。

※発行済株式の過半数を同一の大企業が保有する場合などは、みなし大企業として対象外。詳細は公募要領参照。

補助金の基本要件(事業計画目標)

ものづくり補助金では、補助事業実施後の一定期間に達成すべき事業計画上の数値目標が定められており、申請時にこれらを満たす計画を策定する必要があります。

- 付加価値額の増加要件: 補助事業終了後3~5年で、自社の付加価値額(※)を年率平均3%以上向上させること。生産性向上の度合いを見る指標で、しっかり達成できる計画を立てましょう。

- 給与支給総額の増加要件: 同じ3~5年で、従業員および役員に支払う給与総額を年率平均2%以上増加させること。もしくは「毎年度、地域の最低賃金上昇率以上の賃上げ」を行う計画でも代替できます。達成できなかった場合は交付された補助金の一部返還が求められる厳しい要件です。

- 事業所内最低賃金の引上げ要件: 補助事業期間中、自社の最低賃金を毎年、都道府県最低賃金+30円以上の水準にすること。こちらも未達成時は補助金返還のリスクがあります。

- 両立支援要件(従業員21名以上の場合): 常時従業員21人以上の企業は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定・社内外に公表していること。※第20次公募では申請締切日時点で有効な計画であることが求められます。

※付加価値額= 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 などで算出される指標。

⚠️ 要件未達の場合のペナルティ: 上記の賃上げ要件や最低賃金要件を満たせないまま補助事業を終えた場合、補助金の返還を求められるだけでなく、今後一定期間(報告から18か月間)他の補助金申請時に減点措置を受けるペナルティ規定もあります。計画段階で無理な目標を掲げないよう注意が必要です。

グローバル枠の追加要件

グローバル枠で申請する場合、基本要件に加え海外事業に関する要件をいずれか満たす必要があります。以下の①~④のいずれかに該当する計画であることを申請時に示しましょう。

- 海外への直接投資: 海外子会社や支店を通じて現地で設備投資を行い、生産拠点の構築・強化を図る事業。例:海外工場の新設や取得。※この場合、日本国内に加えて海外にも事業実施場所を持つ必要があります。

- 海外市場開拓(輸出): 自社製品・サービスの海外販路を開拓する事業。製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、海外売上が補助額を上回る計画で、海外市場の調査やプロモーション等に取り組むもの。例:海外現地での展示会出展や代理店開拓。

- インバウンド対応: 訪日外国人向け製品・サービス提供を強化し、新たな需要を獲得する事業。例:外国語対応システムの導入や、多言語マーケティングの展開。

- 海外企業との共同事業: 海外の企業と共同で研究開発や事業展開を行う事業。共同研究契約など連携を証明する書類の提出が必要です。例:外国企業との合同で新製品を開発。

さらに、グローバル枠では事前準備の徹底が求められます。具体的には、海外展開の実現可能性調査(フィージビリティスタディ)を行い、自社内に海外事業の専門人材を配置するか、あるいは外部の専門家(例えばジェトロやコンサルタント等)と連携して計画を推進する体制を整えることが必要です。海外ビジネスは不確実性も高いため、申請段階でこうした体制・準備状況をアピールすることが重要になります。

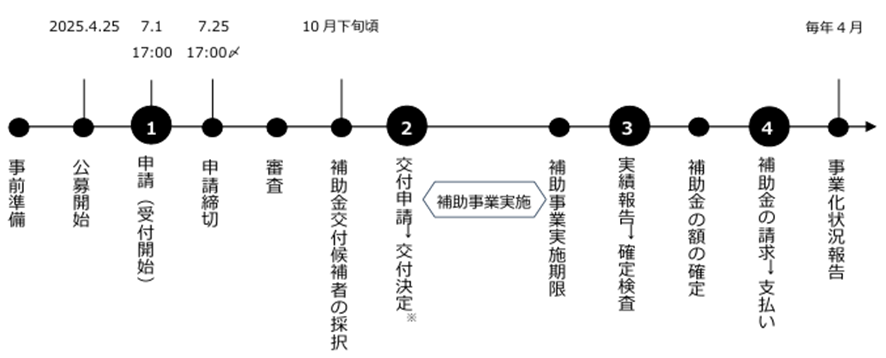

第20次公募のスケジュール

第20次公募(2025年度)の募集スケジュールは以下の通りです。申請期間が短いので見逃さないよう注意してください。

- 公募開始日: 2025年4月25日(金)

- 電子申請受付開始: 2025年7月1日(火)17:00~

- 申請締切: 2025年7月25日(金)17:00(時間厳守)

- 採択結果公表: 2025年10月下旬頃(予定)

- 交付決定(補助金交付内定): 採択発表から約1~2か月以内に順次通知予定(目安)

- 事業実施期間: 交付決定日~最長10か月(グローバル枠は最長12か月)

※ただし採択発表日から起算して通常枠12か月後の日、グローバル枠14か月後の日が上限。スケジュールに遅れないよう計画しましょう。 - 実績報告・補助金請求: 補助事業完了後、所定の期限までに事業実績や成果を報告し、補助金の支払い手続きを行います(事後審査あり)。

申請受付期間は実質約3週間程度と短いため、事前準備が肝心です。公募開始(要領公表)から締切までは数か月ありますが、電子申請システム(ミラサポplus)の受付は締切直前になるとアクセスが集中し、処理に時間を要して締切に間に合わない可能性もあります。余裕を持って早めに申請を完了させましょう。

採択結果データから読み解く傾向

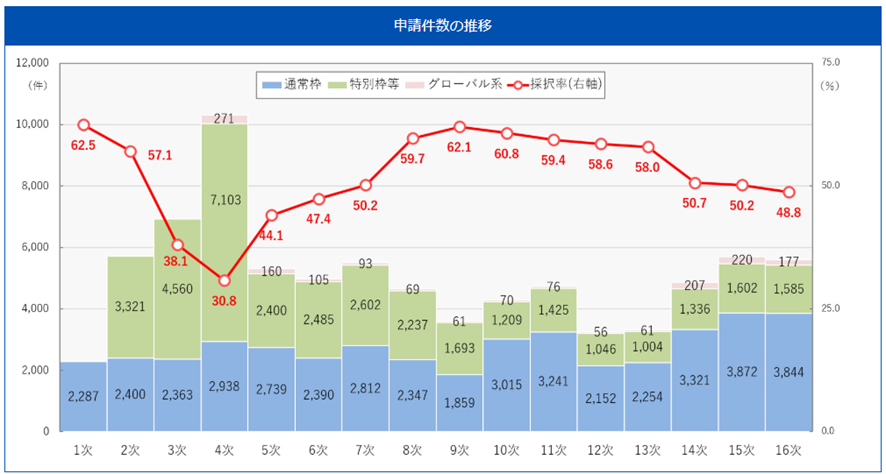

実際にどの程度の企業が採択されているのか、また業種や地域による傾向はあるのか、公開データをもとに見てみましょう。最新の公式データや分析結果から、競争率や採択されやすい事業の特徴が見えてきます。 前述の通り、ものづくり補助金の採択率(採択件数/申請件数)は平均で約半数程度ですが、公募回によってばらつきがあります。特に応募件数が多かった回では採択率が下がる傾向が顕著です。例えば、第4次公募では応募が1万件超と集中した結果、採択率は約30.8%まで低下しました。一方、応募件数が落ち着いた第8次~13次あたりでは60%前後と比較的高い採択率を維持していました。直近では、第14次以降や令和6年度の公募で50%を下回るケースが見られ、第16次は48.8%、第18次では約35.8%(申請5,777件に対し2,070件採択)となっています。全体として最近はやや競争が激しくなってきていると言えるでしょう。

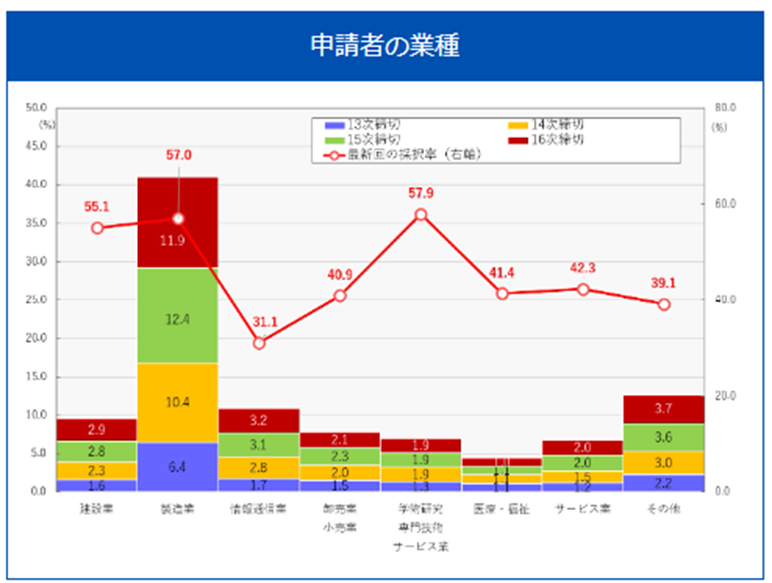

業種別の傾向を見ると、製造業が応募・採択ともに大きな割合を占めていますが、それ以外にもサービス業や建設業、小売業など多様な分野の事業計画が採択されています。「ものづくり」という名称ではありますが、実際には非製造業の採択事例も豊富であり、自社の業種に関係なく生産性向上につながる優れた取組であればチャンスがあります。もっとも、上図の通り情報通信業(ソフトウェア・IT等)の採択率が低めであるなど、分野による得手不得手も若干見られます。IT分野は他の補助金(IT導入補助金等)との棲み分けもあるためか、ものづくり補助金では相対的に厳しめといえるでしょう。一方、製造業や専門技術分野は従来から当補助金の主力であり、高い採択率を維持しています。

採択された事業の内容を見ると、時代のトレンドも反映されています。近年では申請計画名に「生産」「導入」「向上」といった言葉が頻出するほか、「システム」「技術」「自動」などデジタル技術や自動化に関するキーワードも多く見られます。以前は目立っていた「コロナ」「感染」などの単語は減少し、代わりに「DX(デジタルトランスフォーメーション)」「AI」「ロボット」などの用語が登場しており、デジタル分野の取組が多数採択されていることが伺えます。この傾向から、自社の計画にもDXやIoT化、省人化といった要素を取り入れることで加点が期待できるとも考えられます(次章で解説)。

採択されるためのポイント(審査対策と実務上の留意点)

競争がある以上、採択を勝ち取るには他社に負けない優れた申請書を作成する必要があります。ここでは、審査で評価されるポイントや制度上押さえておきたい変更点、申請手続き上の注意事項をまとめます。

採択率アップのための戦略

革新性・独自性を明確に打ち出す: 申請計画では「何が新しいのか」「どう生産性が向上するのか」を具体的に示しましょう。他社も似たような設備導入を計画する中で、自社ならではの技術やアイデアがあると強みになります。ただ設備を入れ替えるだけの計画は対象外です。業界内で既に普及している手法ではなく、自社の創意工夫による差別化ポイントを強調してください。

事業計画書は審査項目を網羅して作成: 審査では「経営力」「事業性(収益性)」「実現可能性」「政策面(地域貢献など)」など様々な観点から評価されます。提出する事業計画書には、各審査項目に対応した記載が漏れなく含まれるよう構成しましょう。例えば市場分析や収支見通し、実施体制、リスク対策などもしっかり書き込み、審査員に「この会社ならやり遂げられる」と納得してもらうことが重要です。

定量的な根拠を示す: 補助事業の成果を数値で示すことも説得力を高めます。生産性指標(付加価値額や生産量など)がどれだけ向上する見込みか、投資対効果や市場規模はどの程度か、といった具体的な数字を盛り込みましょう。ただし実現可能性からかけ離れた過大な数字は逆効果なので、エビデンスに基づく現実的な計画とすることが大切です。

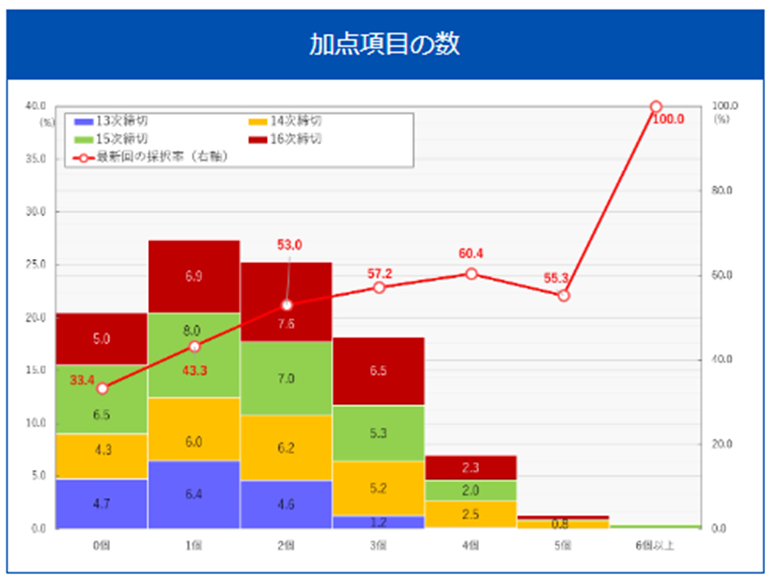

加点項目の活用: 公募要領で示される加点項目をできるだけ取得することも採択のカギです。加点項目とは、一定の条件を満たす事業者に対し審査時にプラス評価される項目で、最大6項目まで申請で主張できます。例えば経営革新計画の承認を県等から取得している場合や、パートナーシップ構築宣言を公表済みの場合、さらにDX認定を受けている、事業継続力強化計画(BCP)の認定を取得している、といったケースではそれぞれ加点が期待できます。該当しそうなものがあれば申請前に準備・取得しておくことをおすすめします。特に経営革新計画や事業継続力強化計画は比較的取得しやすく、多くの事業者が加点を狙っています。

賃上げ加点は慎重に: 賃上げに関する加点項目(※加点項目No.10)は、先述の特例措置でも触れたように年平均4%以上の給与総額増加&最低賃金+40円/年の目標を全従業員に表明することで得られます。ただし、この加点を得て採択された場合、その後に目標未達となるとペナルティがあります(今後18か月の補助金申請で減点)。無理な賃上げ目標を掲げて計画倒れになると本末転倒ですので、達成に自信がある場合に絞って活用しましょう。

デジタル・グリーン要素の盛り込み: 昨今の政策の潮流として、DX(デジタル化)やカーボンニュートラル等の取組は評価されやすい傾向があります。実際、採択案件にもDX・IoT、AI、自動化、省エネに絡むプロジェクトが増えています。自社の計画にも該当要素があれば積極的に織り込み、先進性や社会的意義をアピールしましょう。ただしテーマとの関連が薄いのに無理に入れる必要はありません。

実務上の留意点(申請準備と手続き)

スケジュール管理と早めの準備: 短い公募期間内に完成度の高い申請書を仕上げるには、事前準備が命です。公募要領の公開後すぐに内容を確認し、社内検討を開始しましょう。GビズIDプライムの取得はもちろん、必要書類(登記事項証明や決算書類、課税証明など)は早めに揃えておきます。また電子申請は締切直前にシステムが混雑する恐れがあるため、余裕をもって提出することが肝心です。

見積書の用意: 補助対象となる主要な設備や外注費については、複数の業者から見積書を取得しておくことが推奨されています。これは、交付決定後の発注先選定の透明性や価格妥当性を担保するためです。特に高額な設備投資を伴う場合、2社以上の見積比較や選定理由の説明が求められるので準備しておきましょう(やむを得ず一社に限定する場合でも、価格が適正であることを示す資料が必要です)。

他補助金との併用に注意: 事業計画によっては、ものづくり補助金以外にも補助金・助成金の候補があるかもしれません。同時期に複数の補助金に応募すること自体は可能ですが、仮に複数で採択された場合、実際に交付を受けられるのは1事業のみとなります。重複して交付は受けられませんし、選択しなかった方は辞退する形になります。複数応募する際は、その点を踏まえて戦略を立ててください。

申請内容の不備厳禁: 書類不備は致命的です。応募時に提出する書類に漏れや誤りがあると、審査の対象にすらならず不採択となってしまいます。押印漏れや書式間違いはもちろん、事業計画書のページ制限オーバーなど細かな点にも気を配りましょう。提出前に第三者(同僚や専門家)によるチェックを受けるくらい慎重でもやり過ぎではありません。

専門家の活用と注意点: 申請書の作成に不安がある場合、認定支援機関(金融機関や士業など)や補助金コンサルタントの力を借りるのも一つの方法です。専門家のサポートにより事業計画がブラッシュアップされ、加点項目の取得もスムーズになるメリットがあります。ただし、不適切な業者には要注意です。公募要領でも「高額な成功報酬を請求する」「申請者が内容を理解しないまま書類作成する」「費用体系が不透明」等の悪質な代行業者への注意喚起がされています。依頼する際は実績や料金をよく確認し、信頼できる専門家を選びましょう。

最新情報のフォロー: ものづくり補助金は毎年のように制度内容が見直され、加点項目や要件もアップデートされています。例えば今回(第20次)では「成長加速マッチングサービスへの登録」が新たな加点対象に加わるなど細かな変更があります。申請前には必ず公式サイトや事務局発表の最新Q&A等を確認し、情報のアップデートに努めてください。

以上を踏まえ、準備を万全にして申請に臨めば、採択の可能性は確実に高まります。

まとめ

ものづくり補助金は、中小企業の成長を支援する重要な制度です。補助金を賢く活用することで、資金面のハードルを下げながら新たな挑戦に踏み出し、競争力を高めることができます。反面、申請には手間もかかりますが、適切な申請と戦略的な事業計画が採択の鍵となります。今回解説したポイントを参考に、ぜひ自社の強みを活かした計画を練ってみてください。

当事務所では行政書士として本補助金の申請支援を承っております。お気軽にご相談ください。

加えて当事務所では、より高品質なサービスを提供すべく 提携先の行政書士とともに、単独受任時と変わらない報酬での共同受任にも応じています。

提携先事務所:crenlylaw.com

代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。

当事務所では補助金申請のサポートに力をいれております。

補助金申請のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

フォーム

プライバシーポリシーをご確認のうえ、送信してください。フォームを送信後、ご入力いただいたメールアドレスに自動返信メールが送信されます。自動返信メールが迷惑メールフォルダに入る可能性がございます。ご確認いただけない場合、そちらもご確認いただけますと幸いです。

電話

LINE