令和7年度「第2回創業助成事業」は、東京都が都内での創業を促進するために実施する助成金制度です。東京都内の開業率向上を目指し、東京都と(公財)東京都中小企業振興公社が、都内で創業予定の個人や創業から5年未満の中小企業者等を対象に、創業初期に必要な経費の一部を助成します。具体的には、オフィス等の賃借料や広告費、従業員の人件費、市場調査・分析費など幅広い経費が支援対象となります。本記事では、令和7年度第2回公募の制度概要や対象要件、助成内容、申請手続きの流れについて、行政書士がわかりやすく解説します。

制度の目的と概要

東京都の創業助成事業は、低迷する都内の開業率を引き上げ、スタートアップの支援強化を目的としています。東京都内の開業率は令和4年度時点で約4.4%と米国・英国に比べ低水準にあり、これを改善するため東京都と東京都中小企業振興公社が助成制度を設けています。

創業助成事業の概要: 都内で新たに事業を起こす予定の方、または創業後5年未満の中小企業等を対象に、創業初期に必要となる経費の一部を最大2/3まで助成します。助成対象期間は交付決定日(採択日)から最長2年間(最低6か月以上)で、この期間内に発生した経費が助成対象となります。助成限度額は上限400万円(下限100万円)で、助成率は対象経費の2/3以内です。例えば600万円の経費に対し2/3にあたる400万円を上限に助成金を受けられます。

助成対象経費の内訳は以下の通りです:

- 事業費:賃借料(オフィスや店舗の家賃等)、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費(特許や商標の出願・導入費用)、専門家指導費

- 人件費:従業員人件費(創業者本人や役員を除く従業員の給与・賃金)

- 委託費:市場調査・分析費(マーケティングリサーチやデータ分析の外注費用)

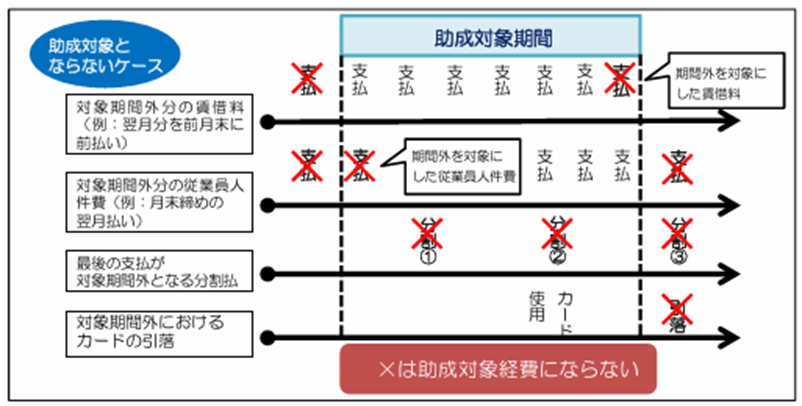

※助成金額の上限400万円の内訳は、事業費+従業員人件費の助成上限が300万円、委託費の助成上限が100万円となっています。申請にあたって事業費を含めることが必須であり、「人件費のみ」「委託費のみ」またはその二つだけでの申請はできません(事業費が含まれていない計画は不可)。助成対象期間外の支出(例:期間前に前払いした家賃や、期間終了後に支払う人件費など)は助成対象外となる点にも注意が必要です。

対象者と申請要件

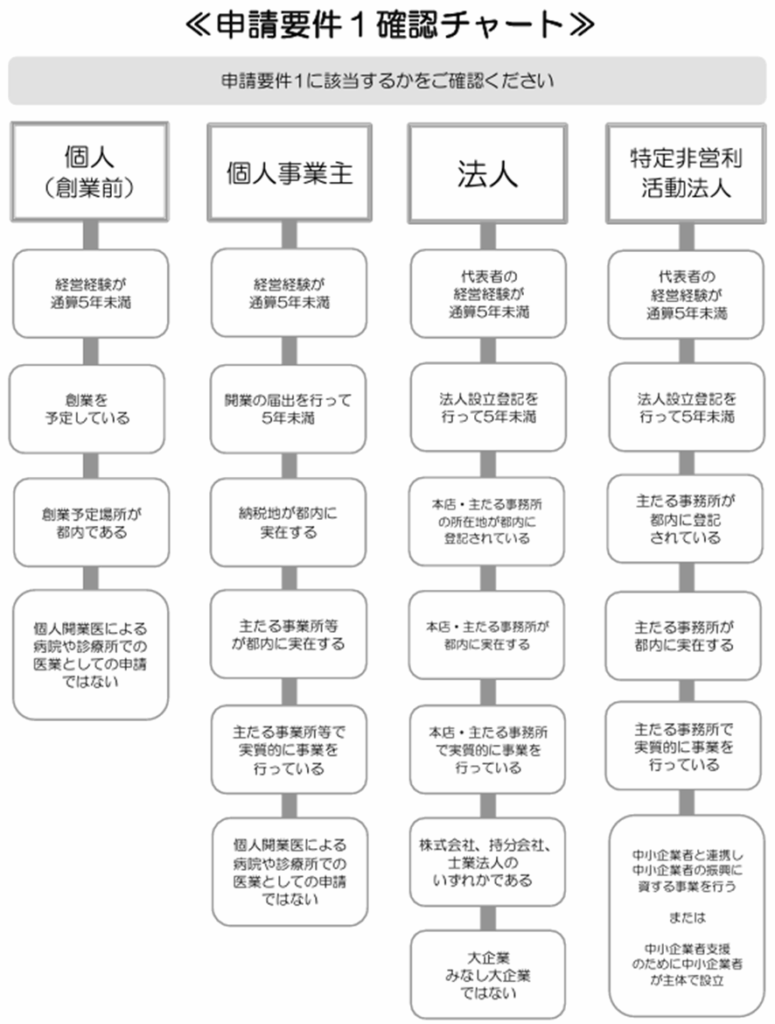

本助成金に申請するためには定められた要件1~4を全て満たす必要があります。主な要件は次の通りです。

要件1(創業者等の資格)

本助成金は、以下の①~③のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。 すべて、「東京都内で実施する事業」であることが前提です。

- ① 都内の創業を具体的に計画している個人の方

- ② 中小企業者(法人・個人)で、下記のいずれか1点を満たす方

- 【法人】法人登記を行ってから5年未満で、登記簿上の本店(主たる事務所)の所在地が都内にあり、かつ都内で実質的に事業を行っている場合。

- 【個人事業主】税務署へ個人開業の届出をしてから5年未満で、東京都内に納税地・主たる事業所等を有し、かつ都内で実質的に事業を行っている場合。

- ③ 特定非営利活動法人で、次の2点を満たす方

- 法人登記から5年未満で都内に主たる事務所が実在・事業実施

- 中小企業者の振興に資する事業を行うか、中小企業者が主体となって設立した組織であること

※申請時点で、公社が定める「創業者等」に該当する必要があります(①~③のいずれかに該当し、かつ「創業者等の確認チャート」で確認可能)。

以下に該当する方は対象外です:

- 個人事業主・法人の代表者として通算5年以上の経営経験がある方(海外での経験含む)

- 「みなし大企業」に該当する方(大企業の子会社等、資本構成上中小企業の範囲を超える場合)

- 個人開業医(医師または歯科医師として病院・診療所を経営する方)。クリニック等医業の開業は対象外です。

要件2(創業支援事業の利用)

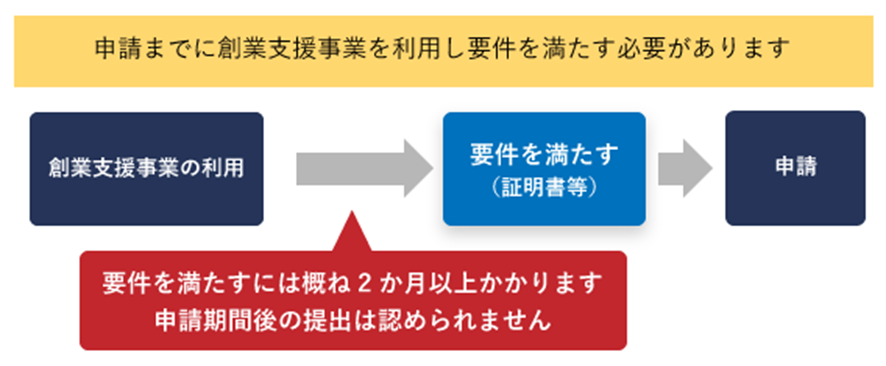

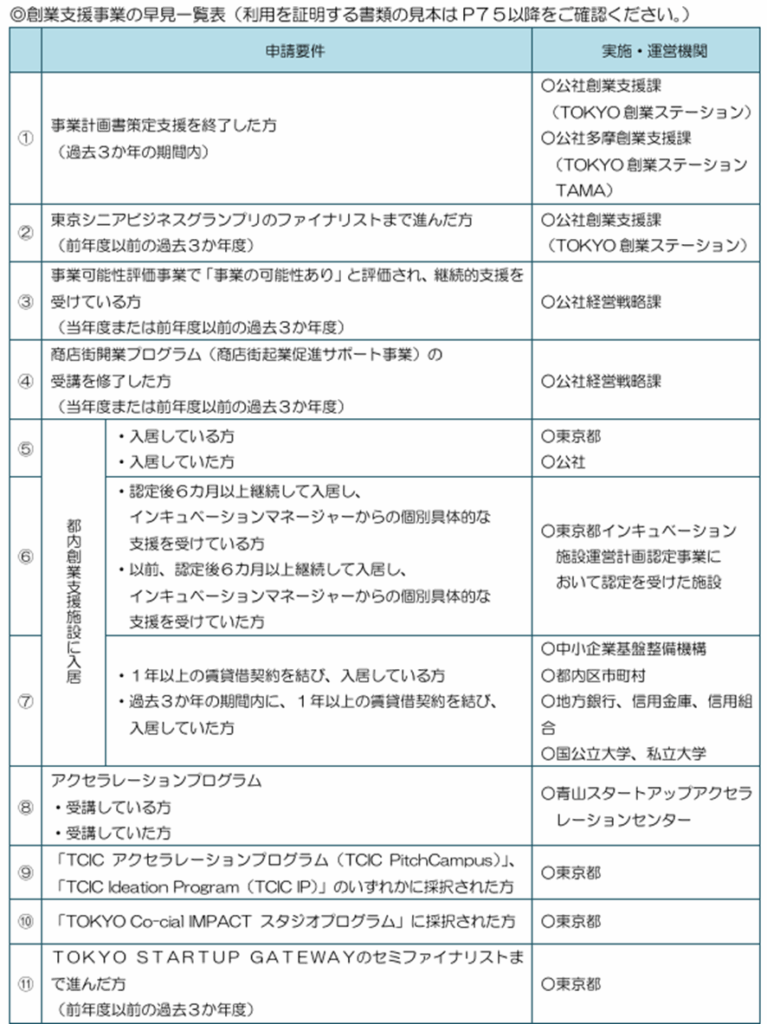

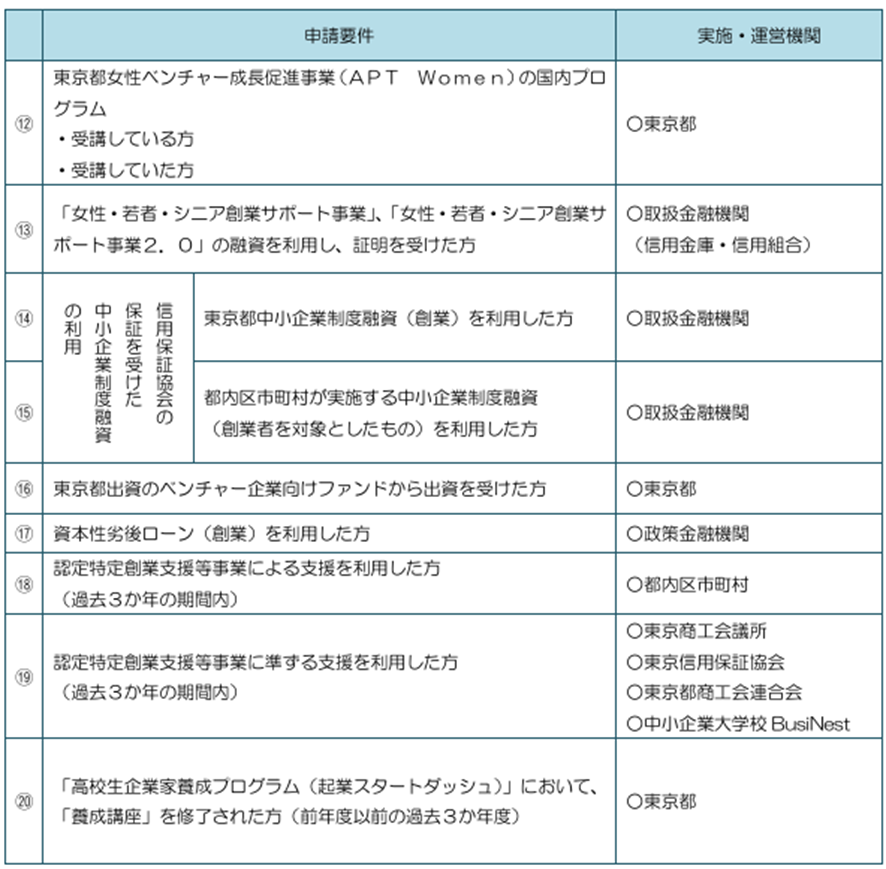

申請前に指定された20の創業支援事業のいずれかを利用し、所定の要件を満たしていること必要です。

これは東京都や関連機関が提供する起業支援プログラムで、例えばTOKYO創業ステーションの「プランコンサルティング」や各種創業セミナー、インキュベーション施設の入居、創業融資の利用、区市町村の創業支援事業の受講などが含まれます。

指定事業は20種類あり、いずれかを申請日までに利用完了していなければ申請できません。要件充足に約2か月以上かかるため、利用予定の方は早めに取り組む必要があります。どの支援事業を利用すればよいか迷う場合は、TOKYO創業ステーションのサイト等で公開されている申請要件2の一覧を確認し、自身が利用できるプログラムを選択しましょう。

なお、令和7年度第1回よりルールが緩和され、過去に他の創業支援補助金を受けていても本助成金と経費が重複しなければ申請可能となりました(※東京都の「商店街起業・承継支援事業」「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」を受けている、または受ける予定の場合は申請不可)。

要件3(事業継続性・実施体制・資金計画)

助成対象期間(交付決定日から最長 2 年)を通じて、次のような条件をクリアし続ける必要があります。

- 中小企業者区分の維持:みなし大企業に転化しないこと。

- 都内での事業継続:主たる事務所・事業所が都内に実在し、助成期間中も稼働していること。

- 第三者支配の排除:代表者以外が実質的に経営を支配していないこと。

- 単純承継ではない:他社事業を丸ごと引き継ぐだけの事業ではないこと。

- 成果の公共性:助成の成果・利益が特定の個人・法人だけに帰属しない計画であること。

- 許認可・法令遵守:必要な許認可を取得し、関連法令を遵守していること。

- 都内経済や社会課題への寄与:地域経済波及効果や課題解決に資する事業であること。

- 事業費を含む経費構成:賃借料や広告費など“事業費”を必ず計上(人件費のみ不可)。

- 自己資金・融資による裏付け:助成金がなくても事業遂行できる資金計画があること。

- 後払いスキームに耐える資金繰り:助成金が支払われるまでの資金を確保していること。

- 十分な実施体制:経理・総務を含む実施体制を整備し、帳簿管理を適切に行えること。

- 事業継続の確実性:民事再生・会社更生等の申立てがなく、継続性に不確実性がないこと。

要件4(所在地・納税・重複助成・適格性)

さらに、所在地および納税状況等に関する以下の条件もクリアする必要があります。

- 所在地要件:

- 創業前の個人は交付決定後に速やかに都内で開業し、納税地・主たる事業所等を都内に置くこと。

- 個人事業主は、開業届上の納税地・主たる事業所等が都内にあり実質的に事業を実施していること。

- 法人(NPO含む)は、本店(主たる事務所)が都内に登記され、実質的に事業を行う拠点が都内にあること。

- 納税要件:東京都の都民税・事業税などに滞納がないこと(分納中も不可)。

- 重複助成の禁止:同一経費について国・都・区市町村等の他補助金と重複して助成を受けないこと。特に東京都公社の「商店街起業・承継支援」「若手・女性リーダー応援プログラム」との併願は不可。

- 再申請制限:本助成金を既に受給した方は再申請不可(辞退等で未受給の場合は 1 回のみ再申請可)。

- その他適格性:反社会的勢力排除、未払い債務なし、過去 5 年以内に助成事業で不正を行っていない等。

以上の要件を全て満たして初めて応募資格が得られます。要件を一つでも欠く場合、書類審査の段階で不採択(不通過)となるため注意してください。

特に注意が必要なポイントとして、「都内で実質的に事業を行っていること」の証明があります。申請時にはオフィスや事業所の所在地確認書類等を提出しますが、バーチャルオフィス等を利用している場合は注意が必要です。単なる登記上の住所のみで実態が伴わない場合、要件を満たさないと判断される可能性があります。バーチャルオフィスを使っている方は、都内で実質的な事業活動を行っている拠点(例えばレンタルオフィスでの執務や別の施設での営業)があることを示す資料を用意しましょう。

助成内容(助成額・助成率・対象経費)

前述のとおり、助成金額の上限は400万円、下限は100万円です。助成率は対象経費の3分の2以内(2/3)で、自己負担は少なくとも1/3となります。実際に受け取れる額は、審査で認められた経費についてこの助成率を乗じて算出され、上限額を超えない範囲で決定されます。

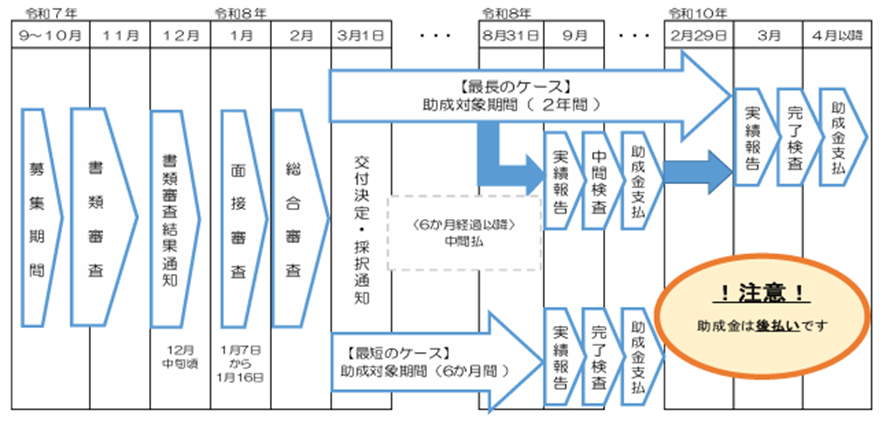

助成対象期間: 助成金の対象となる経費は、交付決定日(採択日)から6か月以上最長2年間にわたる期間に発生したものに限られます。令和7年度第2回では交付決定日が令和8年3月1日頃と予定されており、最短ケースでは6か月後まで、最長ケースでは令和10年2月末までの期間が対象期間となります。助成対象期間内に事業を開始・経費支出しなければならず、交付決定前の契約・支出は助成の対象外ですので注意してください(採択通知を受けた後でも、正式な交付決定前に発注・支払いしたものは認められない可能性があります)。

尚、賃借料や従業員人件費については、交付決定日前に契約したものも助成対象となります(ただし、支払期日が交付決定前にある費用や助成対象期間後に発生する費用は対象外です)。

助成対象経費の詳細: 助成対象となる経費は、公募要項で細かく定義されています。主な経費区分と具体例、および留意点は次のとおりです。

- 賃借料(事業費):事務所や店舗の家賃、共益費等。契約期間が助成期間に含まれている必要があります。対象期間外の前払い家賃(例:翌月分を前月に前払いした場合)は対象外となります。保証金や敷金、礼金は対象外ですが、賃料月額や共益費は含められます。契約名義が申請者本人/法人であることも条件です。

- 広告費(事業費):事業PRのための広告出稿費、チラシ・パンフレット印刷費、Webサイト制作費用等。ただし汎用的な事務用品購入費や、事業と関係ない広告は認められません。Webサイト制作費は、事業PRなど広告目的であれば助成対象です(例:レンタルサーバ代等を含むHP制作費用が広告費として認められます)。

- 器具備品購入費(事業費):事業遂行に必要な備品や機械設備の購入費用。事業用のパソコン、複合機、オフィス家具等、事業遂行に必要な備品の購入費用は助成対象となります(購入単価:税込1万円以上50万円未満を目安)。ただし、用途不明瞭な汎用備品や中古品は対象外です。

- 産業財産権出願・導入費(事業費):特許権・実用新案権・意匠権・商標権の国内外出願費用、他者からの権利譲渡やライセンス料等。出願の場合は助成期間内に手続完了していること、自社に権利帰属することが必要です。出願に関する調査費用、審査請求料や登録料、維持費用など出願以降の費用は対象外です。

- 専門家指導費(事業費):創業初期の課題解決のために、外部専門家(士業やコンサルタント等)から助言・指導を受ける費用。相談内容や日時、専門家の資格・氏名、助言の内容等を記録した報告書や議事録の提出が必要になります。注意: 補助金申請書類の作成代行費用や税務・法務相談の費用は助成対象外と明記されています(公的資金で補助金申請自体の代行費を賄うことは不可)。あくまで事業計画遂行上必要な専門知見の費用が対象です。

- 従業員人件費:創業メンバー以外の従業員に支払う給与・賃金。従業員への給与(基本給)や法定福利費は対象ですが、通勤手当等の各種手当は対象外です。人件費計画では、手当を除いた給与額で作成してください。創業者本人や役員報酬、親族への給与は対象外となる点に注意してください(客観的な雇用関係に基づく人件費のみが認められます)。また、人件費は助成対象期間内の勤務実績に対する支払いが対象です。例えば月末締め翌月払いの給与で、助成期間最終月分を期間後に支払う場合は対象外となります。

- 市場調査・分析費(委託費):専門の調査会社等に依頼する市場リサーチ費用やデータ分析委託費。例えばマーケットニーズの調査、マーケティング戦略立案のためのアンケート調査費用などが考えられます。自社で購入するデータや調査レポート費用も該当し得ます。こちらも契約書や報告書等で成果物や支出内容を確認できることが必要です。

以上が主な経費区分ですが、公募要項には経費ごとに詳細な注意事項や対象外となる例が列挙されています。申請時には必ず募集要項の「助成対象経費」欄を熟読し、該当経費が助成対象となるか確認してください。対象となるか判断が難しい支出項目は事前に事務局へ問い合わせることをお勧めします。

申請スケジュールと手続きの流れ

令和7年度第2回創業助成事業の募集スケジュールは以下のとおり予定されています。

- 募集要項の公開:令和7年6月11日(火)に募集要項が公開済み。申請書様式のダウンロードも同日開始。

- 申請受付期間:令和7年9月29日(月)10:00 ~ 10月8日(水)23:59まで。この約10日間の期間内に、後述する申請書類一式をオンラインで提出します。期限を過ぎた申請は一切受け付けられないため注意してください。

- 申請方法:今回は電子申請(jGrants)のみでの受付となります。郵送や持参による申請はできません。jGrants(デジタル庁の補助金申請システム)上で必要事項の入力および書類アップロードを行います。紙書類の郵送提出は不要です。

- 事前準備: jGrantsを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。GビズIDの取得には数週間程度かかる場合がありますので、まだお持ちでない方は早めに手続きを行いましょう。既にIDをお持ちの場合も、有効なIDか確認しておくと安心です。また、9月中旬に「電子申請マニュアル(事業者用)」が公開予定と案内されていますので、操作方法に不安がある方は事前にマニュアルを確認してください。

- 書類審査(一次審査):申請受付後、まず書面による審査が行われます。提出書類に基づき、要件を満たしているか、事業計画の内容・経費計画に不備がないか等がチェックされます。書類審査の結果通知は令和7年12月中旬頃にjGrants上で行われる予定です(通過者には次の面接日程等の連絡、不通過の場合はその旨通知)。

- 面接審査(二次審査):書類審査通過者を対象にプレゼンテーション・ヒアリング形式の審査が実施されます。日程は令和8年1月7日(水)~1月16日(金)の期間で調整され、東京都内の会場またはオンラインにて行われる予定です。創業計画のプレゼン資料やデモ製品等を用意し、審査員(外部有識者や公社職員)に事業内容を説明します。質疑応答も行われますので、事業の強みや市場性、収支見通し等をしっかり答えられるよう準備しましょう。

- 採択結果通知(交付決定):面接審査後、最終的な採択・不採択の結果が令和8年3月上旬に通知されます。採択された場合、交付決定日付で正式に助成事業者として認定され、助成対象期間が開始します(通常、結果通知と同日付で交付決定となります)。不採択の場合も通知がありますので、次回以降のチャレンジに向けてフィードバック等があれば参考にしてください。

申請手続きに必要な書類

申請にあたっては、所定の申請書(Excel様式)および各種添付書類をPDF化して用意し、jGrants上で提出します。提出すべき主な書類は以下のとおりです。

- 創業助成事業申請書(様式):指定のExcelフォームに事業計画や経費計画、資金計画等を記入したものをPDFに変換して提出。Excelは複数シートに分かれているため、全ページ漏れなくPDF化するよう注意します。申請書には事業概要(30字以内)や詳細(200字以内)、市場分析、収支計画、資金繰り表、助成金の使途計画など詳細な項目があります。公募要項の記入例(P33~52)を参考に、不備なく作成しましょう。

- 直近2期分の決算書または確定申告書:既に事業を行っている法人・個人事業主の場合、直近2期分の財務書類一式(法人税申告書別表、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等)を提出します。創業予定でまだ申告実績がない場合や、創業1期目・2期目で未提出の場合は不要です。自社の財務状況や自己資金の額は審査のポイントにもなるため、赤字続きの場合はその理由と改善計画を事業計画書内で明示するとよいでしょう。

- 本人確認書類:代表者個人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号部分は隠す)、在留カード等)の写し。氏名や現住所が確認できるものを提出します。

- 創業支援事業の利用証明:申請要件2で求められる支援事業の利用を証明する書類。例えば、「特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書」(市区町村発行)や、創業ステーションのプログラム修了証、融資実行証明書等です。利用した支援事業によって証明書の発行主体・形式が異なるため、公募要項P72~80の一覧で該当する証明書類を確認してください。証明書の取得にも時間がかかる場合がありますので、事前に発行依頼をしておきましょう。

- その他書類:会社登記事項証明書や開業届の写し(創業済みの場合)、納税証明書(都内納税地の確認のため)、事業所賃貸借契約書の写し、従業員雇用契約書の写し(人件費計上がある場合)など、公募要項で指定された資料があります。提出書類一覧(募集要項P60-61)をチェックリスト的に確認し、不足がないよう準備してください。不備や不足があると書類審査で不通過となる恐れがあります。

申請書類はすべて電子データ(PDF等)として揃え、ZIP圧縮せず1ファイルずつアップロードします。提出後に内容修正や書類追加は基本できませんので、締切前に余裕をもって準備・提出することが重要です。

採択後の流れ(交付決定~中間・完了報告と支払い)

無事採択となり交付決定を受けた後は、実際に助成対象事業を遂行していく段階に入ります。採択後の一般的な流れをまとめると次のようになります。

- 交付決定・事業開始(令和8年3月上旬予定)

交付決定通知(採択通知)が届いた日をもって事業開始日となります。ここから助成対象期間がスタートし、この日以降に発生した経費が助成対象となります。まず事務局から「交付決定通知書」や今後の手続き案内が届き、採択者向けの事務手続き説明会が開催される予定です。説明会では、実績報告の方法や注意事項について詳しい説明があります。交付決定時に提示された条件(例:計画の一部修正指示等)があれば遵守してください。なお、交付決定日より前に契約・発注したものは助成対象外ですので、必ず交付決定後に事業着手してください。 - 助成事業の実施(~最長2年間)

助成対象期間内に、採択された事業計画に沿って事業を進めていきます。実施期間中は、公募要項に定められた「助成事業実施時の注意事項」を守る必要があります。例えば、助成対象経費については必ず金融機関振込で支払う(現金払いは原則不可)ことや、助成事業専用の帳簿管理(収支記録の分別管理)を行うこと、購入した備品等は助成事業の目的に使用し適切に保管すること等が求められます。不明な点は事務局に相談しながら、計画書に沿って着実に実行しましょう。- 中間報告・中間払い(任意):助成対象期間が6か月を超える場合、事業開始から6か月経過後に中間報告(中間実績報告)を行うことで、一度だけ中間払いを受けることが可能です。これは期間途中で発生済みの経費について、一部先行して助成金を受け取る制度です。希望者は所定の中間報告書類を作成し提出します。その内容について中間検査(書類チェックや必要に応じてヒアリング)が行われ、問題なければ認められた経費分の助成金が中途支払されます。ただし、中間払い請求時も「事業費を含む経費構成」である必要があり、人件費のみ・委託費のみでの中間精算は不可となっています(この場合も事業費の計上が必要)。中間報告を行わず、期間終了後にまとめて精算することも可能です。資金繰り状況に応じて活用しましょう。

- 事業完了・実績報告(令和8~10年)

助成対象期間が終了したら(もしくは期間内に計画した事業が完了した時点で)、実績報告書の提出を行います。実績報告では、当初の事業計画に対する実施結果をまとめ、助成対象経費の支出実績を証拠書類とともに報告します。具体的には、経費ごとの支出額が確認できる書類(請求書・見積書、契約書、領収書や銀行振込明細など)を揃え、支出内容と金額を特定できる状態で提出します。また、実施した事業の成果や状況を示す資料(例:制作した広告物の現物や写真、購入した設備の写真、開催イベントの報告書等)も求められる場合があります。公募要項には実績報告に必要な書類一覧も記載されていますので遵守してください。報告期限は交付決定時に指定されます(通常、期間終了後1か月以内など)。期限内に提出がない場合、助成金を受け取れなくなる恐れがあります。

実績報告提出後、公社による完了検査(最終審査)が行われます。これは提出書類に基づき、事業が適切に完了したか、計画通り実施されたか、支出証拠は整っているかを確認するプロセスです。必要に応じて担当者から追加資料の提出要請や問い合わせがあります。また高額設備の購入等があった場合、現物確認のための現地調査が行われることもあります(事業所を訪問して実際に備品があるか、事業が行われているかを確認)。完了検査で問題がなければ、最終的な助成金額が確定します。

- 助成金の支払い

助成金額確定後、公社から請求書提出の案内があります。請求手続きを経て、指定した銀行口座へ助成金が振り込まれます(通常、完了検査完了から1~2か月程度)。これで一連の流れは完了です。なお、交付決定から支払いまで長期間にわたるため、支出証拠となる領収書類は紛失しないよう厳重に保管し、帳簿と突合しておきましょう。

助成事業完了後もいくつか注意事項があります。例えば、助成事業で取得した設備等を一定期間内に処分・転売しないことや、東京都が実施するアンケート等への協力依頼が来る場合があることなどです。詳細は公募要項「助成事業完了後の注意事項」を確認してください。

万が一、助成事業の途中で計画を変更・中止する必要が生じた場合は、必ず事前に公社へ相談の上、所定の変更承認申請や中止届を提出する必要があります。無断で事業内容を変えたり中断したりすると、助成金の取消し対象となり得ますので注意してください。

注意事項・よくある質問

最後に、創業助成事業の申請や実施にあたっての重要な注意点や、よくある質問をQ&A形式でいくつか整理します。

Q: 過去に他の創業補助金をもらっているけれど、申請できますか?

A:一部例外を除き申請可能です。令和7年度より、公社の「商店街起業・承継支援事業」「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」以外の創業系補助金を過去に受けた場合でも、本助成金と重複する経費でなければ応募できるよう緩和されています。ただし他の補助金と同じ費用を二重取りすることは不可なので、申請書作成時に経費の振り分けに注意してください。また、本助成金採択後に万一他の補助金も同時に採択された場合、一方を辞退する旨の誓約が求められます。

Q: 一度この創業助成金に採択・受給された人が、再度応募することはできますか?

A:できません。公募要項で「本助成金に採択され助成金を受給した方による再度の申請ではないこと」と定められています。これは同じ創業者が繰り返し助成を受けることを防ぐ趣旨です。一方、過去に応募したが不採択だった場合は、要件を満たせば再チャレンジ可能です。事業計画を改善し次回募集に臨みましょう。

Q: 申請要件の「20の創業支援事業」にはどんなものがありますか?利用証明はどう取得?

A:東京都や区市町村、民間支援機関が実施する創業セミナー、創業スクール、インキュベーション施設の入居、創業融資、ビジネスプランコンテスト参加など多岐にわたります。例えばTOKYO創業ステーションのプランコンサルティングや、特定創業支援事業(自治体主催の創業塾等)、日本政策金融公庫の創業融資、民間主催の創業スクール(東京都の後援があるもの)等が含まれます。利用証明の入手方法は事業により異なりますが、自治体の創業支援事業なら市区町村役場で証明書発行を依頼、日本政策金融公庫の融資なら借入時の書類が証明となります。詳細は募集要項P72-80を確認し、不明点は各事業の実施機関に問い合わせてください。

Q: 創業予定でまだ法人設立前の場合、どう申請すればよいですか?

A:創業前の個人でも申請可能です。その場合、申請者は「個人(氏名)」名義となり、提出書類も個人事業主としての書類(開業届がまだなら不要、確定申告書も無しで可)を用意します。採択後、助成事業期間内に法人設立することも可能ですが、助成金の交付契約は当初申請した個人と公社との間で結ばれます。法人化する場合は事前に公社へ相談し、必要な手続きを確認してください(場合によっては交付決定後に法人名義へ承継する手続きが必要になることもあります)。

Q: 採択されるためのポイントは?審査で見られる観点は何ですか?

A:書類審査・面接審査を通じて、「事業の具体性・実現可能性」「市場ニーズや成長性」「収支計画の妥当性」「創業支援事業の効果的な活用」「継続性(助成終了後も事業を継続発展できそうか)」などが総合的に評価されます。単に補助金頼みの計画ではなく、自力で事業を成長させる意欲と計画を示すことが重要です。また提出書類の不備は減点要素となります。必要書類を漏れなく揃えること、記入すべき項目は全て埋めること、数字の整合性をとることなど、基本的な部分でミスの無いようにしましょう。面接ではプレゼンの練習を重ね、自社の強みや計画を簡潔かつ熱意を持って伝えることがポイントです。

Q: 助成金が支給された後に守るべきことはありますか?

A:はい。助成金交付後も、公社が求める報告や調査等に協力する義務があります。例えば事業完了後一定期間は、年次の事業報告や営業状況の報告を求められる場合があります。また、助成を受けた事業を原因として問題が発生した場合(例:助成金で購入した設備の管理不備による事故等)、速やかに公社に報告する必要があります。さらに、助成事業採択を自社PRに活用すること自体は可能ですが、助成金採択=東京都のお墨付きという意味ではないため、その旨誤解を与えない表現に留める注意も必要です。

Q: 助成金の返還リスクはありますか?

A:あります。以下の場合には交付決定の取消しや助成金の返還措置が取られることがあります。

- 申請内容や交付決定条件と異なる事実が判明した場合(虚偽申請、不正受給など)

- 助成金を本来の目的以外に使用した場合

- 都内で実質的に事業を行っていないと認められた場合(形だけの登記で実態無し、事業所に活動実態が無い等)

- 助成対象者が法令違反を起こした場合(申請日から過去5年以内、および支払日までの間)

- 反社会的勢力に該当した場合や、公序良俗に反する事業を営んでいたことが判明した場合

このような場合、公社は助成金交付決定を取り消し、既に支払った助成金の全額返還を求めることができます。最悪の場合、刑事罰の適用もあり得る旨が注意喚起されています。誠実に事業を遂行し、ルールに従っていれば問題ありませんが、くれぐれも不正のないよう注意しましょう。

以上が創業助成事業の概要とポイントです。創業期の資金調達手段として、この助成金は事業立ち上げを力強く後押ししてくれるものです。ただし採択されるためには綿密な準備と計画が必要です。要件を満たしているか早めに確認し、締切までに必要書類を揃えましょう。東京都のスタートアップ支援策をぜひ活用して、ビジネスの第一歩を踏み出してください。

行政書士による申請サポートのご案内

行政書士藤原七海事務所では、創業助成金(創業助成事業)の申請サポートや無料相談を承っております。当事務所は補助金申請の実績が豊富で、要件の適合チェックから事業計画書の作成支援、提出まで丁寧にサポートいたします。創業助成金の申請をご検討中の方、不明点がある方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。専門家の視点で皆様の創業チャレンジをバックアップいたします。

加えて当事務所では、より高品質なサービスを提供すべく 提携先の行政書士とともに、単独受任時と変わらない報酬での共同受任にも応じています。

提携先事務所:crenlylaw.com

代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。

当事務所では補助金申請のサポートに力をいれております。

補助金申請のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

フォーム

プライバシーポリシーをご確認のうえ、送信してください。フォームを送信後、ご入力いただいたメールアドレスに自動返信メールが送信されます。自動返信メールが迷惑メールフォルダに入る可能性がございます。ご確認いただけない場合、そちらもご確認いただけますと幸いです。

電話

LINE